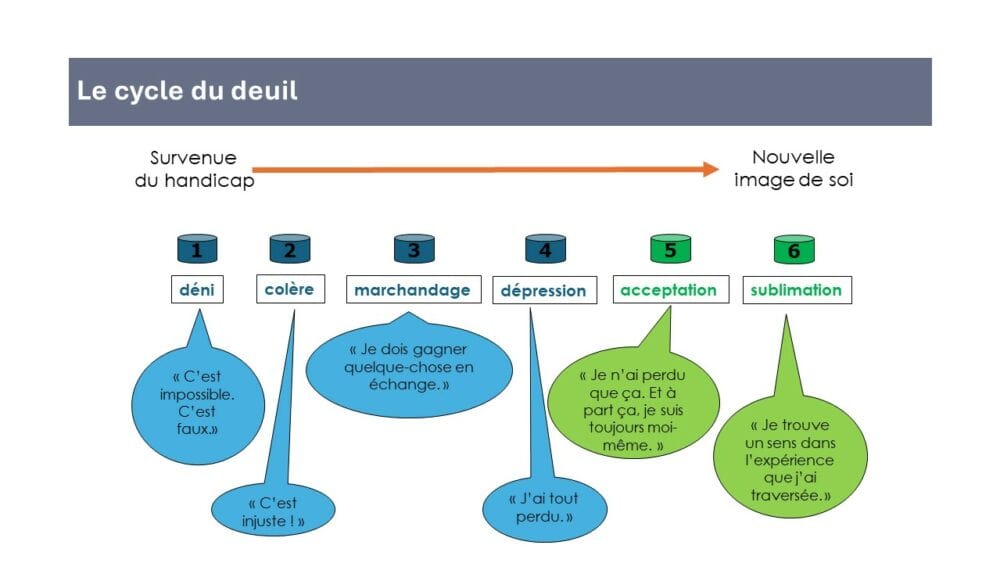

Le handicap acquis et le cycle du deuil offrent une perspective essentielle pour comprendre les réactions émotionnelles face à une perte significative. Le modèle du cycle du deuil, élaboré par Elisabeth Kübler-Ross dans « On Death and Dying » (1969), offre une grille de lecture essentielle pour comprendre les réactions émotionnelles face à une perte, notamment lors de l’acquisition d’un handicap. Ce modèle classique décrit cinq étapes – déni, colère, marchandage, dépression et acceptation – qui permettent de saisir, dans une première approche, le vécu de la perte de fonctions, d’identité et de rôles antérieurs.

Par ailleurs, des apports théoriques issus de la psychanalyse, notamment le concept de sublimation développé par Freud, suggèrent qu’il est possible d’ajouter une étape supplémentaire. La sublimation traduit la capacité de transformer la douleur et la détresse en une énergie créatrice, en engagement social ou en nouvelles formes d’expression. Enfin, des recherches contemporaines offrent une vision plus nuancée et dynamique du processus d’adaptation, en soulignant que les trajectoires ne suivent pas forcément une progression linéaire. C’est cette double perspective – le modèle de Kübler-Ross enrichi par la sublimation et complété par des approches récentes – que nous proposons d’examiner dans cet article.

Le handicap acquis décodé par les étapes du deuil

Le modèle d’Elisabeth Kübler-Ross

Description des étapes du deuil consécutif au handicap acquis

- Déni

Explication : à ce stade initial, l’individu refuse d’accepter la réalité de son handicap, espérant qu’il s’agit d’une erreur ou d’une situation temporaire.

Exemple : la personne minimise les symptômes ou insiste sur le fait que rien n’a réellement changé, croyant fermement à un retour à la normale. - Colère

Explication : la reconnaissance de l’inévitabilité du handicap engendre souvent un sentiment d’injustice, se traduisant par de la colère.

Exemple : l’individu peut exprimer sa frustration contre les médecins, l’environnement professionnel ou même envers lui-même, estimant que le destin a été cruel. - Marchandage

Explication : dans cette phase, la personne tente de négocier ou de trouver des compromis pour retarder ou atténuer l’impact du handicap.

Exemples :- Proposer de travailler davantage pour compenser le manque de productivité.

- S’engager dans des changements de mode de vie drastiques pour espérer améliorer sa condition.

- Solliciter des aides, des moyens de compensation du handicap, légitimes ou pas.

- Dépression

Explication : la prise de conscience de l’irréversibilité du handicap peut conduire à une profonde tristesse et à un retrait social.

Exemple : l’individu peut se replier sur lui-même, évitant les interactions sociales et perdant l’intérêt pour des activités qui lui procuraient autrefois du plaisir. - Acceptation

Explication : la personne commence à reconnaître et à accepter sa nouvelle réalité, cherchant des moyens d’adaptation pour vivre pleinement malgré son handicap.

Exemple : elle adopte des aides techniques, participe à des groupes de soutien et s’efforce de retrouver une place active dans sa vie professionnelle et personnelle.

Accompagnement de la personne en situation de handicap selon les étapes du deuil

- Déni : offrir un soutien immédiat par des entretiens réguliers, informer l’individu sur son handicap et l’orienter vers des ressources adaptées.

- Colère : mettre en place des espaces d’écoute active, permettant à la personne d’exprimer ses frustrations sans jugement, afin de prévenir l’isolement.

- Marchandage : impliquer l’individu dans la planification de ses adaptations professionnelles et personnelles, en proposant des solutions réalistes et adaptées.

- Dépression : assurer un soutien psychologique continu, surveiller étroitement le bien-être de la personne et intervenir rapidement en cas de besoin d’aménagement supplémentaire.

- Acceptation : renforcer la nouvelle image de soi par la valorisation des progrès réalisés, offrir des opportunités de développement et encourager une réintégration progressive dans les activités sociales et professionnelles.

La sublimation

La sublimation, concept issu de la psychanalyse freudienne, désigne le mécanisme de défense par lequel les pulsions ou la douleur sont transformées en comportements socialement valorisés et productifs.

Origine théorique de la sublimation :

- Développée par Sigmund Freud, la sublimation permet de détourner des émotions potentiellement destructrices pour les canaliser vers des activités créatives, artistiques ou sociales.

Application au handicap acquis :

- Description :

- Dans le contexte du handicap, la sublimation se manifeste lorsque l’individu parvient à transformer la douleur liée à la perte (fonctionnelle, identitaire ou sociale) en une énergie positive.

- Cela peut se traduire par l’engagement dans des activités militantes, le mentorat de pairs ou le développement de projets innovants qui tiennent compte de ses nouvelles réalités.

- Accompagnement :

- Encourager la participation à des projets collectifs ou des groupes de soutien où l’expérience personnelle peut être partagée et valorisée.

- Offrir des formations et des ateliers favorisant l’expression créative, l’activisme ou le mentorat, afin que l’individu puisse utiliser son vécu comme moteur de changement.

Les recherches contemporaines

Michael Bury : la biographie perturbée

Michael Bury a introduit le concept de « biographie perturbée », selon lequel l’acquisition d’un handicap ou d’une maladie chronique bouleverse le récit de vie antérieur de l’individu, nécessitant une réécriture de son identité. Cette approche met en évidence comment le handicap force l’individu à reconstruire son histoire personnelle et à redéfinir ses objectifs et son rôle dans la société.

Stroebe et Schut : le coping dual

Le modèle du coping dual, élaboré par Stroebe et Schut, propose que les personnes confrontées à une perte oscillent entre une focalisation sur la perte et une orientation vers la restauration. Plutôt que de suivre une séquence fixe d’étapes, ce modèle suggère une alternance dynamique, où l’individu peut simultanément faire face à son deuil tout en s’engageant dans des actions visant à rétablir sa vie quotidienne.

George A. Bonanno : la résilience

Les recherches sur la résilience soulignent que, malgré l’impact traumatique initial d’un handicap, de nombreuses personnes parviennent à transformer leur douleur en une force positive. Par exemple, les travaux de George A. Bonanno, notamment son article « Loss, Trauma, and Human Resilience: Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events? » (2004), démontrent que la résilience est une capacité humaine souvent sous-estimée. Bonanno montre que la majorité des personnes exposées à des événements traumatiques réussissent à rebondir et à se réadapter, illustrant ainsi que cette capacité – parfois qualifiée d’« ordinary magic » – est une réponse naturelle et répandue. Cette aptitude à se réinventer et à développer de nouvelles stratégies d’adaptation permet de transformer l’expérience du handicap en une opportunité de croissance personnelle et sociale. En somme, ces recherches enrichissent notre compréhension du processus d’adaptation, invitant à considérer le handicap non seulement comme une perte, mais aussi comme un catalyseur de renouveau et de créativité.

Conclusion sur le cycle du deuil

Bien que le modèle classique du cycle du deuil de Kübler-Ross offre une base précieuse pour comprendre les réactions émotionnelles initiales face à l’acquisition d’un handicap, il ne rend pas compte de toute la complexité du processus d’adaptation. L’ajout de la sublimation, inspiré des travaux de Freud, permet de reconnaître la capacité de l’individu à transformer sa douleur en une énergie créatrice. Par ailleurs, les recherches contemporaines – notamment le concept de biographie perturbée de Michael Bury, le modèle du coping dual de Stroebe et Schut, ainsi que les travaux sur la résilience – enrichissent notre compréhension en soulignant que l’adaptation au handicap est un processus dynamique, non linéaire, et profondément individuel. Cette approche globale offre ainsi des pistes concrètes pour accompagner chaque étape du deuil et favoriser une réintégration sociale et professionnelle harmonieuse.

Des grilles de lecture complémentaires permettent d’éviter plusieurs autres effets pernicieux dans les relations avec les personnes en situation de handicap :

- Améliorer la relation d’aide en entreprise avec l’analyse transactionnelle et le triangle dramatique de Karpman

- Handicap invisible et théorie de l’attribution

- Sentiment de malaise face au handicap et dissonance cognitive

Consultez le programme de la formation à l’Inclusion des personnes handicapées en cliquant ici.